Peu de personnalités sont aussi emblématiques du monde de l’art français que Jennifer Flay. Directrice de la Foire internationale d’art contemporain (Fiac) entre 2003 et 2021, et présidente du Conseil consultatif d’Art Basel Paris jusqu'à la fin de l'édition 2024, elle a assisté – et contribué – à l’essor de Paris sur la scène de l’art contemporain internationale. Son œil sûr et son intelligence pour fédérer les talents ont fait d’elle une cheville ouvrière du milieu artistique parisien depuis des décennies.

Pourtant, sa carrière a commencé aux antipodes de la Seine. Quand nous nous sommes retrouvées autour d’un café à quelques jours de l’inauguration d’Art Basel Paris au Grand Palais rénové, Jennifer Flay venait de recevoir un Special Recognition Award de l’université d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, où elle est née et a étudié l’histoire de l’art. C’est une décoration qui l’a touchée « presque autant que ma Légion d’honneur », reconnaît-elle. Mais si son attachement à la Nouvelle-Zélande reste fort, sa relation avec la France est une histoire de longue date.

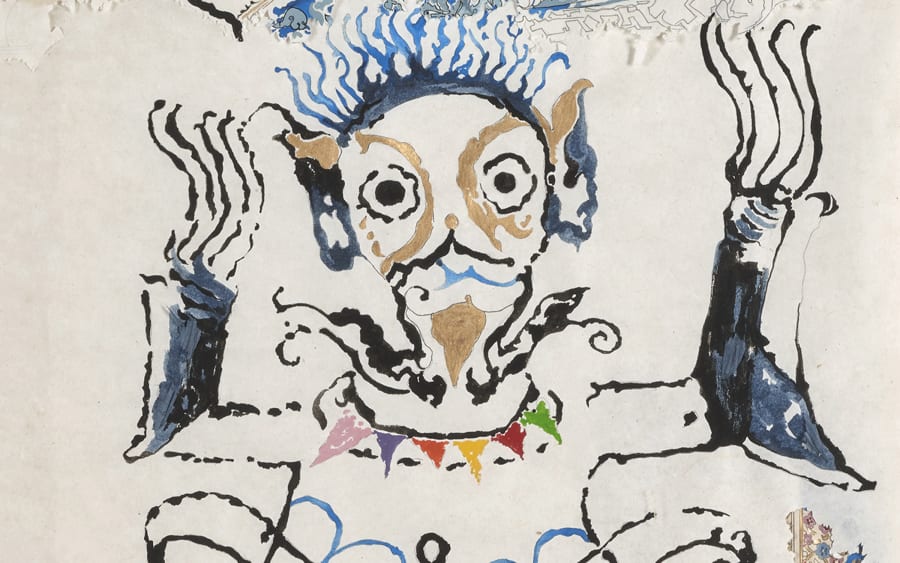

Ses premières inclinations artistiques ? Raphaël, Ingres, Matisse, Picasso …puis Dada, découvert alors qu’elle était encore étudiante grâce à, Michel Sanouillet, alors Visiting French Scholar à l'Université d'Auckland. Les différentes expressions des arts visuels des Maoris, tatouage, tissage, bois sculpté, incrustations de nacre, outils et ornements en jade – ainsi que les early portraitists, comme Gottfried Lindauer qui les peignaient, l’ont aussi beaucoup marquée. La nature était évidemment incontournable : « Quand on vient d’un pays comme la Nouvelle-Zélande, on ne peut qu’être consciente du sublime », souligne-t-elle.

C’est une bourse du gouvernement français qui a conduit Jennifer Flay en France sur les traces de Michel Sanouillet, qui dirigeait le Centre du XXème siècle à l’Université de Nice. En octobre 1980, Ben régnait en maître sur la région. C’est grâce à lui qu’elle rencontre la galeriste Catherine Issert, dont elle devient l’assistante. Direction Saint-Paul-de-Vence. « Ce qui m’a frappée, c’est la relation directe que nous avions avec les œuvres et les artistes. Leo Castelli séjournait à Mougins tous les étés et venait déjeuner chaque jour à la galerie. Il parlait de Jasper [Johns], d’Andy [Warhol], de Roy [Lichtenstein]… J’ai compris qu’une galerie pouvait contribuer à écrire l’histoire de l’art. » Elle voyage ensuite à Berlin, où elle découvre les Nouveaux Fauves. Et c’est de retour à Nice qu’elle rencontre Nicolas Bourriaud, Jean de Loisy, Bernard Blistène, mais aussi Edouard Merino, futur cofondateur de la galerie Air de Paris avec Florence Bonnefous et fils de Francis Merino, mécène du mouvement Fluxus, qui a connu un de ses épisodes les plus mémorables non loin à Villefranche-sur-Mer.

Après cette première introduction à une scène artistique française, c’est auprès de Daniel Templon qu’elle poursuit sa route à Paris, entre 1985 et 1987. « La galerie montrait des artistes américain·e·s de haut niveau. J’ai beaucoup voyagé aux États-Unis, dans les ateliers de Jean-Michel Basquiat, à la Factory. Je passais aussi beaucoup de temps chez Keith Haring, Carl André, Lawrence Weiner, Robert Longo, Roy Lichtenstein et Richard Serra, dont j’étais très proche.» Puis, à partir de 1987, elle entre à la galerie Ghislaine Hussenot, où elle reste trois ans, accompagnant notamment les projets de Christian Boltanski, Mike Kelley, et Isa Genzken. « Les galeristes sont souvent les personnes qui s’impliquent le plus auprès des artistes, et j’ai eu envie à mon tour de rendre visible l’art d’aujourd’hui. »

En dépit des avertissement d’Yvon Lambert – ce n’était pas le moment ! –, elle ouvre sa galerie en 1991, rue Debelleyme dans le Marais, puis, cinq ans plus tard, dans un plus grand espace rue Louise-Weiss, dans le 13e arrondissement, alors le nouveau quartier de l’art. « Je n’ai jamais eu de ligne esthétique à proprement parler, j’étais à la rencontre d’individualités et de ces recherches qui me bouleversaient », explique-t-elle. Parmi les artistes les plus proches de la galerie : Felix González-Torres, Dominique Gonzalez-Foerster, Xavier Veilhan, Claude Closky, Michel François, Karen Kilimnik, John Currin, Zoe Leonard… Des collectionneur·euse·s fidèles sont réuni·e·s comme une famille, parmi lesquel·le·s Marcel Brient, œil avisé, complice et ami indéfectible. Les blessures occasionnées lors d’un grave accident de voiture en 1999 vont conduire in fine à la fermeture de la galerie. Quelques années plus tard, c'est le démarrage d’une nouvelle vie : l’aventure de la Fiac, dont Jennifer Flay prend la tête avec Martin Bethenod.

Ensemble, ils transforment radicalement la foire. « En 2003, tou·te·s mes ami·e·s pensaient que la Fiac était une cause perdue. J’ai d’abord refusé le poste puis, de fil en aiguille, j’ai dit oui. Ma culture anglo-saxonne me donnait de la liberté. J’ai abordé le sujet de l’intérieur, comme l’expression d’une communauté d’artistes, de galeristes, et de collectionneur·euse·s. » Elle ajoute : « J’ai eu la chance de travailler avec Martin Bethenod, qui connaissait le monde institutionnel car il venait du ministère de la Culture. » Les musées qui tournaient le dos à la Fiac ont alors été mobilisés et les symboles convoqués. En 2006, la foire – pour un temps exilée porte de Versailles – revient au Grand Palais et commence à investir la Cour carrée du Louvre.

« Il a fallu montrer au monde que nous existions », se souvient l’ancienne directrice. « Les grand·e·s collectionneur·euse·s comme François Pinault et Bernard Arnault nous ont soutenus par leur présence volontaire et délibérée. Dans l’atmosphère joyeuse et décomplexée de la Cour carrée sont nées des vocations de collectionneur·euse·s comme celle de Joseph Kouli. Guillaume Houzé, encore la vingtaine, s’est joint à nous pour la création d’un secteur destiné à soutenir les jeunes galeries, le Secteur Lafayette. Des jeunes galeries se sont affirmées – Marion Dana, Jocelyn Wolff, puis Crèvecœur ou Marcelle Alix… » La scène française se renouvelle et Paris devient un nouveau pôle d’attractivité pour l’art en Europe. Des galeries internationales s’y installent, des fondations privées majeures y ouvrent leurs portes.

En 2021, Paris+ par Art Basel succède à la Fiac au Grand Palais Éphémère. Jennifer Flay devient alors présidente du Conseil consultatif de la nouvelle foire. Une période de transition se met en place – et Jennifer Flay retourne à ce qu’elle n’a jamais cessé de faire : donner à voir. À l’automne 2022, elle assurait le commissariat d’une exposition collective, 'De toi à moi. We Rise and Fall Together.' à la Fondation Fiminco à Romainville, un nouveau quartier de l’art à la lisière de Paris – dont l’énergie rappelle celle de la rue Louise-Weiss 20 ans plus tôt. On y trouve aujourd’hui le collectif de galeries Komunuma, les Magasins Généraux, ainsi que les résidences d’artistes Poush et Artagon. Alors que son mandat s’achève auprès de la nouvelle foire, renommée Art Basel Paris en 2024, Jennifer Flay va poursuivre ses activités de recherche et sa mission de conseil auprès du président de Fiminco, en accompagnant le développement international de cette structure et la création de résidences aux États-Unis.

Notre conversation s’achève sur une anecdote : « À New York, au milieu des années 1980, quelqu’un m’a demandé où je travaillais. J’ai répondu : “En France, à Paris.’’ La France était alors bien loin du haut de l’affiche en art contemporain, et cette personne trouvait incompréhensible ma décision d’y travailler. J’aime penser que ma réponse ne provoquerait pas la même réaction aujourd’hui. Que nous – le collectif, celles et ceux qui y ont cru – avons changé la donne. »

Anaël Pigeat est critique d’art, editor-at-large du mensuel The Art Newspaper, journaliste pour Paris Match et commissaire d’exposition.

Publié le 18 octobre 2024.