近期,藝術界不約而同地將目光投向藝術巨星茱麗.米若圖(Julie Mehretu)——在她25年的職業生涯中,不僅作品創作範圍廣泛,而且具有非凡的深度與分量。自2019年起,米若圖便在世界各地知名藝術機構舉辦了一系列中期回顧展。這些展覽包括洛杉磯郡藝術博物館(Los Angeles County Museum of Art)、紐約惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)、威尼斯皮諾收藏館的格拉西宮(Pinault Collection's Palazzo Grassi)、悉尼澳洲當代藝術博物館(Museum of Contemporary Art Australia),以及日前在杜塞道夫北萊茵-威斯特法倫藝術品收藏館(K21)(Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen,K21)亮相的展覽「KAIROS/Hauntological Variations」。

然而,藝術家本人的目光始終凝視當下,並投向未來。這位埃塞俄比亞裔美國畫家出生於亞的斯亞貝巴,在動蕩的童年時期被迫離開家鄉,後在密歇根州東蘭辛(East Lansing)長大。今年,她通過創立African Film and Media Arts Collective(AFMAC),在開普敦、達卡、拉哥斯、內羅畢和丹吉爾舉辦了一系列藝術家工作坊,以實際行動續寫她對非洲大陸的承諾。該項目旨在培養當地藝術家的視野,並推動泛非洲藝術創作的可持續發展。令人意外的是,這位以繪畫享譽世界的藝術家,此次卻將項目的重心落於電影領域。她表示:「與其讓非洲媒體依賴於歐洲和海灣國家的傳播管道,不如在非洲大陸建立自己的文化基礎設施。究竟誰有權講述? 又該敘述怎樣的故事?」

這是杜塞道夫難得的溫煦春日。在「KAIROS:Hauntological Variations」展覽向公眾開放前數小時,我們與米若圖坐在K21美術館咖啡館外。陽光下,米若圖顯得十分放鬆,她樂於在活動開始前偷片刻空閒,享用一塊酥脆的炸肉排。這場展覽佔據了美術館底層錯落相連的空間,是米若圖15年來在德國的首次大型個展。她將其視為去年威尼斯雙年展(Venice Biennale)期間自己於格拉西宮個展「Ensemble」的「精華提煉」。部分備受推崇的大型畫作在此重現,同時還將展出許多從未公開展出的早期作品,包括米若圖學生時期的作品,以及數十年來滋養其創作的豐富靈感來源——報紙、書籍與音樂。

話題轉向米若圖與詩人、音樂家和藝術家朋友們的長期合作,以及她作為慈善家的身份。她近期向惠特尼美術館捐贈了200多萬美元,以便25歲以下的觀眾可以免費參觀。2021年,她向Art for Justice Fund捐贈了一幅畫作,該基金會由艾格尼絲.岡德(Agnes Gund)創立,項目為期五年,旨在結束美國的大規模監禁,並將政策變化與藝術聯繫起來。(這幅作品以650萬美元的價格售出。)此外,米若圖數十年來一直積极參與指導工作,其中最廣為人知的便是她與長期合作夥伴保羅.費弗(Paul Pfeiffer)和Lawrence Chua共同創立的Denniston Hill駐地項目。該項目位於紐約州北部的卡茨基爾山(Catskill Mountains),自2004年以來,那裡的房屋和土地一直在滋養藝術家社群並支援藝術創作,並重點扶持LGBTQ+與有色人種藝術家。

近期一系列中期回顧展系統梳理了米若圖藝術創作的諸多線索與主題,從她早期繪畫中充滿活力的筆觸開始。進入2000年代,她的大型作品將動態筆觸與彩色圖形層層疊加於精細繪製的建築圖紙之上,其中的圖解式細節影射了全球權力結構。在後續創作中,她開始嘗試運用柔和的非彩色系(如灰色、黑色)及擦除技法,最終發展為以某個重大事件的圖像為創作起點(例如敘利亞內戰期間阿勒頗的毀滅,或近期馬里布的野火)。這些圖像被模糊處理,成為躍動的背景,米若圖在其上添加筆觸,這些筆觸隨著時間推移愈發鬆散、多樣,也更具內在力量。2010年代,她察覺到了這種轉變:「建築不僅作為權力的隱喻,還限制了筆觸的可能性。」她說,「當我從筆觸中解脫出來,在其他維度找到自由時,變化達到高潮。我仍處在這一轉變中,它並非線性,而是在不斷往復。」

她早期的作品融合了廣闊的視角與歷史建築、地圖、交通樞紐和藝術史中的元素。(她常回憶童年去羅馬旅行時,如何被梵蒂岡博物館[Vatican Museums]等地的畫作深深吸引。)然而,她近期的作品則聚焦於當下動蕩時代的瞬間——色彩、形狀和形式始終被抽象化。「抽象對我而言一直是充滿可能性與矛盾的空間。」她解釋道,「正如愛德華.格里桑(Édouard Glissant)所言,其不透明性蘊含著激進的潛力,從這一特定空間突破界限成為可能。」仿彿她正用一種全新的視覺語言來探討全球事件與運動。米若圖的最新系列作品「TRANSpaintings」(2023-2024)——在乳白色拋光亞克力上呈現出模糊而閃爍的色彩與表現性的筆觸,裝置於奈里.巴格拉米安(Nairy Baghramian)設計的名為「Upright Brackets」的獨立鋁雕塑中,與空間、光線和陰影形成巧妙對話。在杜塞道夫展出的作品以2021年美國騷亂和2022年俄羅斯入侵烏克蘭的照片為基礎。

米若圖與世界的直接互動遠不止於個人創作。比如,今年啟動的AFMAC系列藝術工作坊,便源於她與BMW的合作。米若圖為BMW設計了一輛「藝術車」:BMW M Hybrid V8賽車,車身本身就是一件藝術品。「我拒絕了好幾次。」她坦言。最終打動她的是一張往屆BMW「藝術車」評審團的照片,其中就有已故策展人奧奎.恩威佐(Okwui Enwezor)——一位打破藝術界歐洲中心主義的關鍵人物。「我當時想:『奧奎會怎麼做?』」米若圖解釋道,「我知道我必須做一些更有抱負的事情。」因此,她不僅完成了汽車設計,還策劃了一系列在非洲藝術機構舉辦的工作坊,例如達卡的Raw Material Company(由已故藝術家柯尤.科沃[Koyo Kouoh]創立,他也為AFMAC的發展作出了重要貢獻)。系列工作坊由BMW支援,米若圖與艾美獎提名製作人Mehmet Mandefro共同創建,首場活動於4月在拉哥斯啟動,其餘工作坊將在今年陸續展開,最終將於2026年在開普敦非洲蔡茨當代藝術博物館(Zeitz MOCAA)舉辦展覽,並建立網上電影資料庫。

無論米若圖在世界舞台上留下何種印記,她似乎總能激勵他人追求更大的夢想。2024年底,她的作品《Uprising of the Sun》亮相芝加哥南區在建的奧巴馬總統中心(Obama Presidential Center)外牆。這一高達26米的彩色玻璃窗由美國前總統奧巴馬委任設計,其絢麗的色彩已向公眾開放觀賞。 (米若圖一邊和我分享她的炸肉排,一遍告訴我創作《Uprising of the Sun》的挑戰:學習與玻璃工藝師合作,且在製作過程中始終無法從垂直角度看到整體作品,這的確不易。)如今,追求偉大夢想並保持靈感或許困難重重,但正如她杜塞道夫展覽標題中的「kairos」一詞中隱含的深意——它源自希臘語,意為「適當時機」或「關鍵時刻」。「當人權領域的某些進步出現倒退,我們當下的行動比以往任何時候都更具決定性意義。」這位藝術家說道,「現在是行動、創作並努力創造新未來的時刻。」

「KAIROS / Hauntological Variations」展覽正在北萊茵-威斯特法倫藝術品收藏館(K21)舉辦,展期至2025年10月12日。

茱麗.米若圖由白立方(White Cube,倫敦、香港、紐約、巴黎、首爾)、瑪麗安.古德曼畫廊(Marian Goodman Gallery,紐約、洛杉磯、巴黎)、carlier | gebauer(柏林、馬德里)和Berggruen藝廊(三藩市)代理。

Kimberly Bradley是一位常駐柏林的作家、編輯和教育工作者。她也是巴塞爾藝術展專題故事的特約編輯。

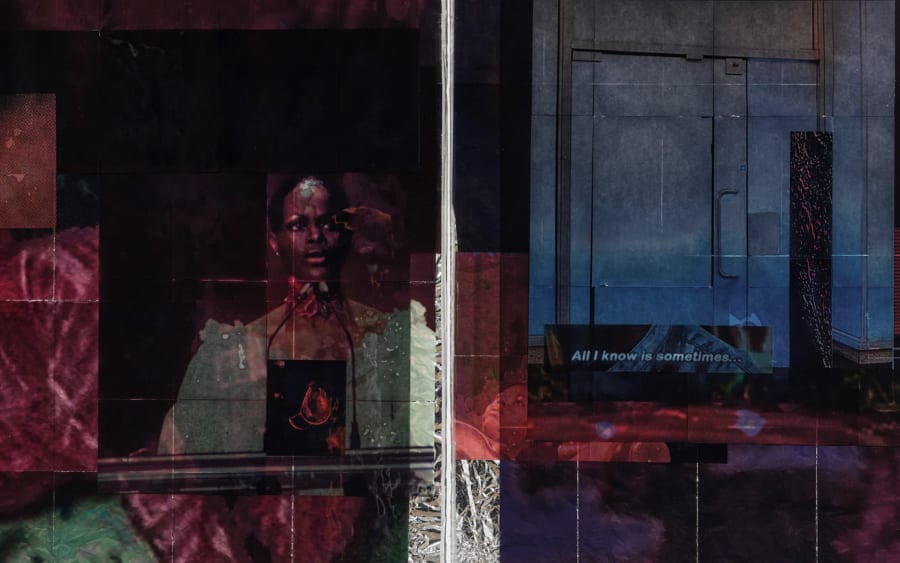

頁頂圖片標題:茱麗.米若圖肖像,照片由Linda Inconi-Jansen拍攝

2025年5月30日發佈