Il existe en Géorgie quelques routes portant le même nom étrange. L'une d'elles se trouve sur Jekyll Island, au large de la côte sud-est de l'État. La végétation qui borde cette rue est tout aussi exubérante et les maisons sont à l’identique, imposantes et luxueuses. De vieux arbres s’élèvent au-dessus des maisons et certaines de leurs branches forment en se penchant vers le sol, une arche spectaculaire. Une autre de ces routes se trouve dans le nord-ouest d'Atlanta, à seulement cinq minutes en voiture de Westminster, un lycée privé, chrétien, majoritairement conservateur et blanc, où l'artiste Tyler Mitchell, aujourd’hui âgé de 30 ans, fut autrefois élève. Comme son homonyme de Jekyll Island, la rue est luxuriante, jolie et imposante. Une de ses camarades de classe habitait cette rue et elle organisait des fêtes. En grandissant dans le Sud, me confie Tyler Mitchell, « il y a ces rappels presque surréalistes de votre exclusion de certaines choses ». Revenant dans ce lycée, il fut invité à l’une de ces soirées et c’est à ce moment qu’il remarqua l’adresse : Old Plantation Road. « Je vous laisse imaginer à quel point mes sentiments à l’égard de cet endroit ont profondément changé — passant de l’envie de traîner là-bas à la prise de conscience que, oh oui, c’est ici que débute l’histoire et je n’en suis pas très éloigné. »

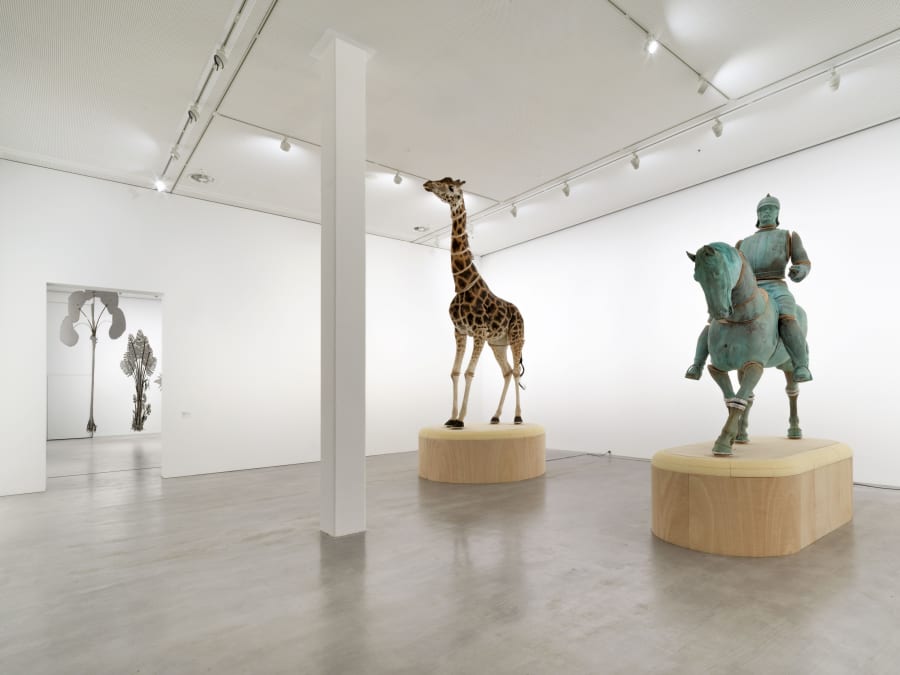

Cette vision idyllique est hantée par quelque chose d’effrayant et de putride qui rôde autour d’elle. Le photographe a toujours conservé cette image, ce qu’elle raconte et cela ne l’a jamais quitté depuis lors. Récemment et de la manière la plus explicite, Tyler Mitchell a exploré cette dichotomie à l’occasion de l’exposition « Ghost Images », présentée par Gagosian à New York au printemps dernier. Pour cet ensemble d’œuvres, c’est à Jekyll Island qu’il a réalisé des portraits, là où précisément est attestée la présence en 1858 de l’un des derniers navires négriers, soit 50 ans après leur interdiction officielle par les États-Unis. Il a également photographié l’île voisine de Cumberland, qui avait autrefois été une plantation. « J’essaie de mettre l’accent sur des moments de sérénité, de transcendance et d’émancipation en dépit de cet environnement, car sous de nombreux aspects de leur existence, ils ont réussi à prospérer et à survivre » dit-il. « Gwendolyn’s Apparition » est une photographie à triple exposition qui montre la silhouette d’une femme noire dont l’image se fond dans celle d’un chemin de terre. Elle s’efface comme un souvenir mais qui n’est pas celui de la souffrance. Ailleurs, elle tend les bras au-dessus de sa tête, comme dans une danse langoureuse. Même si son corps est indissociable de la mémoire dont est chargé le paysage, elle parvient à trouver sa manière propre d’y évoluer.

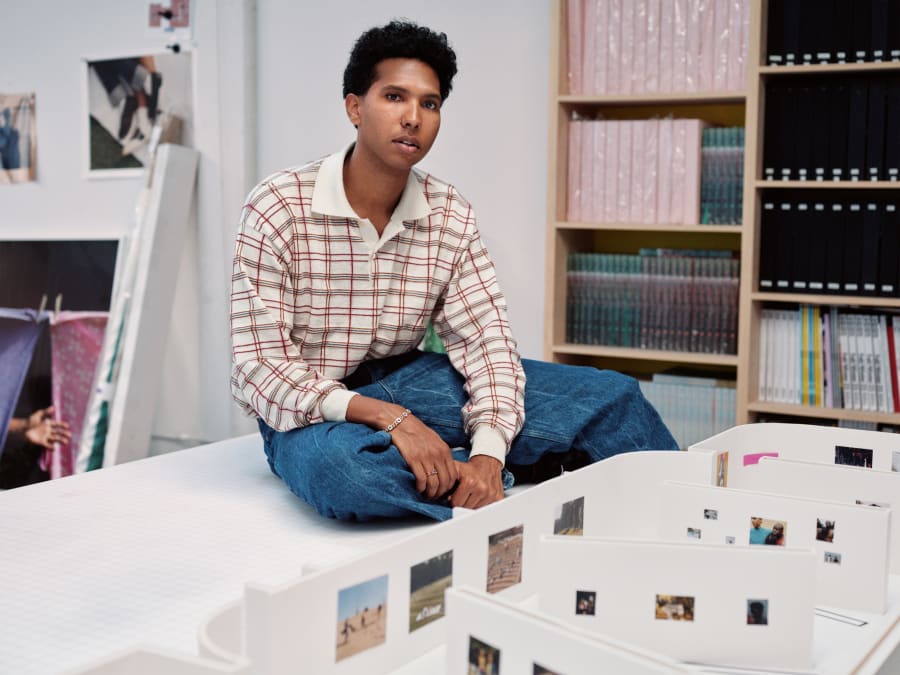

« Ghost Images » est peut-être le premier projet de Tyler Mitchell à faire remonter aussi directement l’histoire américaine à la surface, mais l’artiste s’intéresse depuis longtemps aux tensions et aux antagonismes sous-jacents dans ce que l’on appelle « une belle image ». Lorsque nous nous rencontrons dans son atelier de Gowanus, à Brooklyn, il me parle souvent de moments de sérénité et de transcendance mais aussi de « détonations ». « Le mélange entre le pur plaisir et les aspérités de l’histoire provoque parfois une déflagration dans mon travail », me dit-il, choisissant chaque mot avec une précision rapide et délibérée, avec la distance d’un théoricien. Il y a les détonations silencieuses de sa monographie de 2020, I Can Make You Feel Good, qui présente des photos hautement saturées de garçons et de filles noir·e·s en train de jouer et de se reposer, les jouets autour d’eux·elles — un pistolet à eau brandi, un hula hoop entourant le torse, les longues chaînes d’une balançoire tenues à deux mains — semblant, sous un certain angle, comme des accessoires innocents et, sous un autre, comme de mauvais présages. Tyler Mitchell n’est pas intéressé par la représentation de la violence, mais il se refuse à céder à la facilité.

Il a commencé à développer ce langage alors qu’il était encore étudiant de premier cycle à la Tisch School of the Arts de l’université de New York, où il étudiait le cinéma, trouvant un mentor en la personne de la célèbre photographe et historienne Deborah Willis et se faisant un nom en réalisant des clips musicaux pour des artistes indépendant·e·s comme Abra et Kevin Abstract. Le clip de la chanson « Hell/Heroina » de ce dernier, datant de 2014, est une première version du style pour lequel Tyler Mitchell allait devenir connu : dans les derniers instants du clip, Abstract est sur un carrousel mais ce décor enfantin a néanmoins quelque chose de tragique avec ses couleurs délavées, un angle de prise de vue légèrement désaxé et le regard vide du rappeur qui disparaît puis reparaît. Tyler Mitchell a accédé au statut de célébrité nationale en 2018, lorsqu’il a photographié Beyoncé pour le numéro de septembre de Vogue et, ce faisant, est devenu le premier Afro-Américain et l’un des plus jeunes à se voir confier la couverture du magazine. Entre-temps, il avait régulièrement décroché des campagnes de mode avec des marques comme Marc Jacobs, Givenchy et Converse et, plus tard, LOEWE, Dior, Gucci et Prada, pour n’en citer que quelques-unes. Cette année, il a photographié le catalogue de « Superfine: Tailoring Black Style », l’exposition au Costume Institute du Metropolitan Museum qui a inspiré le Met Gala du printemps dernier. Tyler Mitchell ne s’est pas contenté de documenter l’exposition, il a réalisé un ouvrage additionnel de 30 pages réunissant des photographies où les mannequins portent tantôt des tenues issues d’archives, tantôt des créations contemporaines. Il a également foulé le tapis rouge en parfait dandy, habillé de crème et de plumes blanches, d’une touche de bleu royal et de plumes, le tout grâce à la créatrice Grace Wales Bonner, une collaboratrice et une source d’inspiration pour lui.

L’atelier est parfaitement ordonné et aussi stylé que l’est l’artiste. (La seule fois où il perd le fil de sa pensée dans notre conversation, c’est lorsqu’il remarque, au milieu d’une phrase, que son mocassin est abîmé, se concentrant sur un défaut que mes yeux, du moins, ne peuvent percevoir.) Nous sommes chacun·e installé·e·s sur de moelleux canapés en cuir marron moka, mais lorsque la conversation se porte vers sa bibliothèque, Tyler Mitchell s’enthousiasme, se déplaçant dans un tourbillon pour me montrer les différents livres de photos et d’art qu’il a récemment feuilletés. En ce moment, il se penche sur le travail de Hughie Lee-Smith, un peintre afro-américain. Ces scènes où évoluent des femmes blanches et des femmes noires isolées au milieu des paysages ont immédiatement trouvé un écho en lui. « Elles dégagent une beauté sereine, assez bucolique », dit-il. « Il y a un vrai sens du jeu. » Lorsqu’il feuillette le livre, il en étudie attentivement chaque page en la savourant. (C’est en atteignant, à la fin du livre, celle consacrée à la biographie de Lee-Smith, que nous découvrons qu’il a, lui aussi, passé ses années de formation à Atlanta.) Thelma Golden, conservatrice et directrice du Studio Museum à Harlem, lui a récemment signalé l’inclusion fréquente par Lee-Smith de personnages tenant des grappes de ballons, une signature dans le propre travail de Tyler Mitchell, comme dans son portrait de 2022, Treading. Dans cette image, un garçon noir est immergé dans un lac, seule sa tête dépasse de la surface, on ne sait pas si ses yeux fermés expriment la sérénité ou le renoncement. Près de lui, on voit émerger un bouquet de ballons aux couleurs de l’arc-en-ciel — une manière pour Tyler Mitchell de donner au garçon et au spectateur ce sens du jeu, cette précieuse flottabilité.

Sur le bureau de Tyler Mitchell, il y a également un livre sur les quilteuses de Gee’s Bend, un groupe de femmes de plusieurs générations originaires d’Alabama dont le travail est présenté dans l’exposition rétrospective de début de carrière de Tyler Mitchell « Wish This Was Real », qui a ouvert à C/O Berlin en 2024 et voyagera à la Maison Européenne de la Photographie à Paris en octobre, après avoir été montrée à Photo Élysée à Lausanne cet été. À Berlin et à Lausanne, Tyler Mitchell a utilisé l’exposition comme une opportunité de réunir plusieurs des artistes qui ont été ses étoiles du Nord et avec lesquels il dialogue constamment ; en plus des quilteuses, on trouve des œuvres de Wales Bonner, de la cinéaste Garrett Bradley et de l’artiste conceptuel Rashid Johnson, entre autres. « Je m’intéresse de plus en plus à d’autres médiums que la photographie », dit-il. « Je suis attiré par les sculpteur·rice·s et les fabricant·e·s de quilts, les artistes textiles et quelques peintres çà et là. » Son intérêt pour d’autres médiums se retrouve dans « Ghost Images » : plusieurs des photos sont imprimées sur des matériaux inattendus comme du verre miroir et du tissu fin et drapé. Tyler Mitchell possède également plusieurs monographies de Wolfgang Tillmans, qu’il considère comme l’un·e des artistes photographes vivant·e·s les plus important·e·s. Il est inspiré par la capacité du photographe allemand à naviguer avec agilité entre les images de mode et d’art contemporain, et à effacer les frontières entre elles au passage. « Pendant des décennies, le monde de la photographie s’est débattu avec cette question sans réponse de savoir comment privilégier une pratique documentaire par rapport à une pratique conceptuelle, par rapport à une pratique de photographe mise en scène », dit Tyler Mitchell, accélérant le rythme au fur et à mesure. « Je pense qu’il est intéressant que nous soyons encore, dans une certaine mesure, enlisé·e·s dans ces questions, alors que l’art contemporain et le postmodernisme ont largué tout cela il y a longtemps. » Il rit un peu, pour lui-même, et se renverse en arrière, y réfléchissant.

Dans sa propre pratique, Tyler Mitchell s’acharne à brouiller la frontière entre la pratique commerciale et personnelle, comme l’illustre sa dernière monographie, qui tire son titre de son exposition rétrospective, « Wish This Was Real » — une phrase qui parle elle-même de son intérêt à brouiller la frontière entre l’artificiel et le biographique. Il appelle cela l’intervention de son propre désir — la poursuite d’une image qu’il souhaite sans l’avoir vraiment. Tyler Mitchell n’accorde aucun privilège à une « vérité » documentaire dans ses photos. Souvent, dit-il, il tient à signaler au public qu’il y a eu une intervention. Dans certains cas, il s’est placé lui-même, appareil photo en main, dans le cadre. Cela semble, d’une part, être une expérience intellectuelle : une façon de briser complètement les frontières entre la photo comme témoin objectif, objet d’art et mise en scène. Cela semble, par ailleurs, le jeu le plus risqué. Il consiste à tricher le plus honnêtement possible. C’est Tyler Mitchell qui montre son jeu. Il sait que la beauté n’est pas entièrement réelle. Il sait qu’il y a une ombre au bord. Il nous demande de regarder quand même.

Nicole Acheampong est une journaliste basée à New York. Elle écrit pour T: The New York Times Style Magazine.

Tyler Mitchell

« Wish This Was Real »

Maison Européenne de la Photographie, Paris

Du 15 octobre 2025 au 25 janvier 2026

Tyler Mitchell est représenté par Gagosian (New York, Bâle, Londres, Hong Kong, Paris, Rome).

Traduction française : Art Basel.

Légende de l'image d'en-tête : Tyler Mitchell, Untitled (Red Steps), 2016 © Tyler Mitchell. Avec l'aimable autorisation de l'artiste et de Gagosian.

Publié le 6 octobre 2025.