Les bras levés et la tête renversée, trois corps féminins à la peau brune semblent ne plus faire qu’un. Elles dansent en transe, unies, libres et puissantes : ce sont des sorcières. En 2019, l’artiste Dalila Dalléas Bouzar consacre une série à cette figure transgressive qui incarne l’envers nocturne de chaque époque. On la retrouve adaptée, transposée et chargée des non-dits d’une société, à l’instar de l’approche interdisciplinaire choisie par l’artiste. Jusqu’au 16 novembre, la toile Sorcières #5 de l’artiste algérienne et française fait partie de la sélection contemporaine de l’exposition « Sorcières (1860-1920) : fantasmes, savoirs, liberté » présentée au Musée de Pont-Aven, en partenariat avec le musée d’Orsay. Elle dresse le panorama d’un archétype féminin à la fois révolté et réprimé, incarnant les contradictions de la modernité naissante.

Durant les heures sombres de l’Europe de la Renaissance, des dizaines de milliers de personnes furent accusées de sorcellerie, puis pendues ou brûlées. La figure qui inspire les artistes, elle, est en réalité un mythe moderne dont l’imaginaire se constitue durant la seconde moitié du 19e siècle. En 1862, l’historien Jules Michelet publie son essai La Sorcière, qui va contribuer à en faire une figure d’identification aussi puissante qu’ambiguë.

La sorcière devient l’incarnation du peuple, présentée comme une femme libre et sensuelle associée à la création et à la nature, tout en défiant les pouvoirs en place de la religion et du patriarcat. Elle participe également à l’éveil des premières revendications féministes, et accompagne la plongée dans l’occulte et le mysticisme, qui prennent leur essor en réaction à la révolution industrielle : le développement des sciences et l’exploitation accrue de la nature éveillent alors des fantasmes de fuite de la civilisation.

À cette époque de progrès scientifiques et techniques, la figure perd progressivement ses attributs pittoresques et se met à incarner une présence plus trouble, qui fascine autant qu’elle effraie, tour à tour rebelle, guérisseuse, séductrice ou excentrique.

L’exposition du Musée de Pont-Aven, qui fait dialoguer les arts, fait à cet égard la part belle au romantisme noir. On y retrouve les préraphaélites anglais Aubrey Beardsley, Edward Burne-Jones et Julia Margaret Cameron, et les symbolistes français Gustave Moreau ou Odilon Redon. Un thème les relie : celui de la chasse aux sorcières. Edward Burne-Jones représente Sidonia von Bork, jetée au bûcher en 1620, dans le tableau éponyme de 1860, tandis qu’Eugène Grasset réalise la série de dessins La Légende de Jeanne d’Arc : Jeanne au bûcher (1893), en commémoration de celle qui fut mise à mort en 1431.

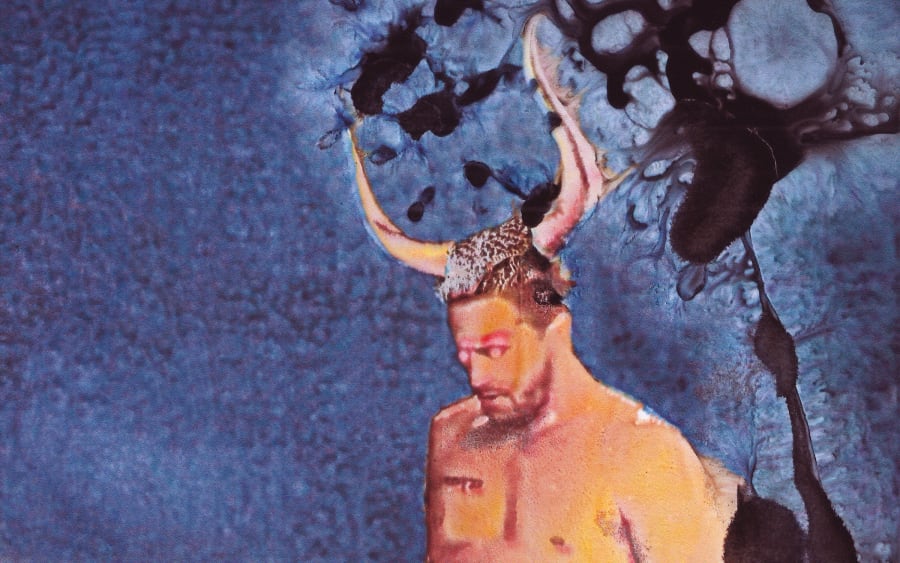

L’actualité des expositions a ravivé la mémoire d’une autre destinée funeste : celle de Tituba. Cette femme indigène réduite en esclavage fut condamnée pour sorcellerie en 1692 lors du procès des sorcières de Salem, aux États-Unis. L’écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé, disparue l’an passé, lui a consacré l’ouvrage culte Moi Tituba, sorcière… en 1986. Ce roman devenait, l’hiver dernier, la matrice de l’exposition collective « Tituba, qui pour nous protéger ? » proposée par le Palais de Tokyo en 2024-2025. Tituba y était convoquée comme une présence protectrice permettant d’explorer le rôle des mythes, des ancêtres et de l’invisible. Les œuvres rassemblées traduisaient les parcours diasporiques caribéens et africains des jeunes artistes comme Rhea Dillon ou Inès Di Folco.

La sorcière est aujourd’hui devenue l’icône de la lutte contre les héritages patriarcaux, occidentaux et rationnels. En 2022, lors de la 59e Biennale de Venise, un ensemble de sections historiques était dédié à des protagonistes encore trop peu célébré·e·s. L’une de ces capsules s’intitulait « The Witch’s Cradle », « Le berceau de la sorcière », et rassemblait des artistes femme lié·e·s au surréalisme. Le titre provient du court métrage expérimental, muet et inachevé de la réalisatrice américaine d’origine ukrainienne Maya Deren (1917-1961) réalisé en 1944 – qui aurait également inspiré David Lynch. Le film, baigné d’une atmosphère hantée, explore la puissance magique des objets au sein d’une scénographie arachnéenne. Les deux acteur·ice·s, Marcel Duchamp et Pajorita Matta, arpentent un décor peuplé de symboles occultes et ritualistes, dont un pentagramme et un cœur humain.

Au premier rang des figures militantes se plaçant sous le signe de la sorcière se trouve l’artiste suisse Doris Stauffer (1934-2017), que l’on redécouvre actuellement. La polymathe, actrice majeure de l’activisme féministe des années 1970, fut également la cofondatrice de l’école d’art expérimentale F+F de Zürich, où elle organisa des « cours de sorcellerie » en non-mixité. Les apprenties sorcières y apprenaient notamment à transformer leur situation sociale en œuvres d’art par la photographie du corps, l’écriture de biographies fictives ou l’organisation d’actions dans l’espace public. En 2019, le Centre culturel Suisse à Paris lui consacrait la rétrospective « Doris Stauffer. Je peux faire disparaître un lion ».

Trois ans plus tard, le Centre Pompidou-Metz mettait à l’honneur une de ses compatriotes. « Le Musée sentimental d’Eva Aeppli » était la première rétrospective consacrée en France à une artiste autodidacte au parcours farouchement indépendant. Installée à Paris dès les années 1950, Eva Aeppli (1925-2015) fréquenta l’avant-garde parisienne et fut proche de Daniel Spoerri, de Niki de Saint Phalle, de Pontus Hultén ou de Jean Tinguely – qu’elle épousa en 1951. Méfiante des modes et des courants artistiques, celle dont les cartes de visite indiquaient « Éleveuse de sorcières » ou « Dompteuse de vampires » se positionna loin des esthétiques dominantes de son époque, confectionnant, dès les années 1960, des sculptures textiles à taille humaine, lugubres et poignantes.

Une autre figure émergea simultanément dans la culture visuelle occidentale. Le 19e siècle n’a pas seulement nourri l’imaginaire foisonnant de la sorcière, il a également alimenté les superstitions spirites et autres manifestations médiumniques. Le fantôme, les spectres, les esprits et toutes les manifestations hantées connaîtront une postérité comparable à la sorcière chez les artistes. Depuis cet automne, l’exposition « Ghosts. Visualizing the Supernatural » au Kunstmuseum de Bâle convoque les apparitions en tout genre. À partir des contes gothiques de l’ère victorienne et des premières photographies pictorialistes des années 1930, le parcours progresse jusqu’aux lectures polysémiques plus récentes. Or, la diversité des registres affectifs reflète précisément l’ubiquité de la figure obsédante. Chez Mike Kelley, celle-ci se fait doucement moqueuse à l’égard de l’artiste inspiré dans la série « Ectoplasm Photographs » (1978-2009). Du côté de Ryan Gander, elle évoque le monde secret de l’enfance à travers la transposition en sculpture des jeux de sa fille se dissimulant sous un drap blanc, Tell My Mother Not to Worry (II) (2012).

Si notre époque de mutations technologiques et de tensions politiques invoque à nouveau l’invisible, elle est désormais accompagnée dans sa lutte contre les forces obscures par des présences bienveillantes. Ainsi, les sorcières, les spectres et toutes les figures irrévérencieux·se·s du passé sortent peu à peu de l’oubli pour venir hanter les cimaises de nos musées.

« Sorcières (1860-1920) : fantasmes, savoirs, liberté »

Musée de Pont-Aven

Jusqu'au 16 novembre 2025

« Fantômes. Sur les traces du surnaturel »

Kunstmuseum Basel

Jusqu'au 8 mars 2026

Ingrid Luquet-Gad est une critique d’art et une doctorante basée à Paris. Elle enseigne la philosophie de l’art à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Légende de l’image d'en-tête : The Haunted Lane, vers 1875. London Stereoscopic and Photographic Company © Denis Pellerin

Publié le 31 octobre 2025.