Dans le patio, une double balancelle est suspendue, tel un cerveau scindé en deux lobes. Invitation à tous les face-à-face, elle a été conçue sur mesure par Didier Faustino pour Josée et Marc Gensollen, en métaphore de leur passion : depuis plus de 50 ans, ce couple de psychiatres marseillais·es compose une collection d’art contemporain sans équivalent en France. Il ne se lasse pas de la partager, avec tou·te·s les visiteur·euse·s qu’il accueille au sein de La Fabrique : une ancienne filature qu’il a métamorphosée il y a 20 ans pour l’habiter avec ses quelque 800 œuvres, mises en scène par des accrochages au cordeau. Pas un recoin de ce dédale n’y échappe. Signées Liam Gillick, les lampes de la salle à manger sont percées de mots évoquant une « ballade des pendus en vieux gallois », décryptent Josée et Marc Gensollen, un brin provocateur·rice·s. Les chaises ? Elles sont de Franz West, mises en couleur par Heimo Zobernig. Partout, les créations de ces artistes qu’il·elle·s ont su repérer très tôt, tel·le·s Pierre Huyghe, Philippe Parreno, Rirkrit Tiravanija ou Maurizio Cattelan. Le bébé poilu de ce dernier, Love without words (1998), fait du quatre pattes au sol sous une mitre de pape. Dans sa mini-Wrong Gallery, « les enfants cachent leurs schtroumpfs », s’amuse Josée Gensollen.

Pour les catalogues d’exposition, il·elle·s ont aménagé une immense bibliothèque ; pour eux, une chambre monacale. En 2008, le couple a acheté le lot voisin de La Fabrique afin d’y créer une résidence d’artistes, à l’ombre de l’eucalyptus et du bananier du jardin. « Pour cela, nous avons vendu un Basquiat, acquis vers 1982 pour initier nos enfants à l’art de leur temps. » C’est la seule œuvre dont il·elle·s se soient séparée. Pour le toit, Josée et Marc ont commandé une sculpture à Jean-Luc Moulène. Elle annonce la couleur depuis la rue : trois sphères borroméennes, clin d’œil à l’un des motifs-clefs du psychiatre Jacques Lacan, dont tou·te·s deux sont des disciples. « Pendant une matinée, Marc s’est battu au burin pour enlever une mosaïque posée juste en dessous par Invader », raconte Josée. « Elle faussait complètement notre message », assure-t-il.

Au fil de la discussion, il·elle·s se complètent, se corrigent, se coupent parfois. La conversation est ici un art en soi. Il·elle·s en ont fait profession. Après des décennies passées à consacrer des journées de 14 heures à leurs patient·e·s, les voici aujourd’hui retraité·e·s, entièrement dévoué·e·s à leur collection. Acheter à deux, c’est pour lui·elle une évidence. « Nous nous écoutons mutuellement, 95 % des acquisitions sont communes. Simplement, Josée se montre parfois un peu affective », décrit-il. Mais « désormais », enchaîne-t-elle, « je voyage davantage, car Marc est très pris par l’Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille, où il dispose d’un fauteuil dédié à l’art contemporain. Alors il est un peu moins disponible pour les artistes que je voudrais lui faire découvrir. Et très sévère avec tout ». « Non, exigeant », rétorque-t-il.

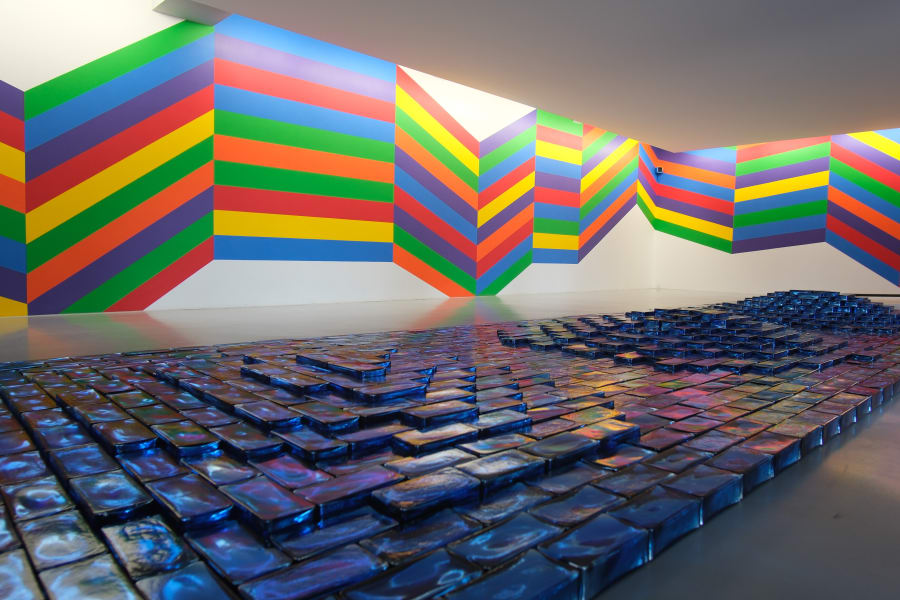

La communication, il·elle·s en ont aussi fait le fil rouge de cette collection résolument conceptuelle. « Nous avons démarré en 1968, année de contestation. Notre formation est aussi organisée autour de la remise en question. Et nous croyons en un idéal : l’art comme idée. C’est ce focus tripartite qui nous a conditionné·e·s », analyse Marc Gensollen. Tou·te·s deux « autodidactes en art », il·elle·s se sont vraiment lancé·e·s dans l’aventure de la collection dès 1972. Leur premier achat ? « L’œuvre sur papier d’un surréaliste, dont le prix représentait cinq fois notre salaire d’étudiant·e·s en médecine. C’était pour nous une ouverture sur l’intrapsychique. » Puis il·elle·s se sont laissé guider dans les arcanes de l’art par les plasticien·ne·s avec lesquel·le·s il·elle·s se sont lié·e·s d’amitié : Stanley Brouwn, Lawrence Weiner, Jimmie Durham ou Antoni Muntadas. « Et Daniel Buren évidemment, farouche face au médiocre, et qui parle si magnifiquement d’art. » Il·elle·s sont tout aussi reconnaissant·e·s envers « ces galeristes qui prennent plaisir à échanger sans chercher à vendre – Michel Durand-Dessert, Marian Goodman, Konrad Fischer, Chantal Crousel… ou Victor Gisler, fondateur de Mai 36 Galerie, un homme remarquablement patient : on l’a empoisonné deux ou trois ans avant d’entrer vraiment dans l’œuvre de Matt Mullican, dont nous possédons aujourd’hui beaucoup de pièces ».

Arpenter galeries et foires, il·elle·s ne s’en lassent pas. En juin dernier, ils ont effectué leur « 43e visite de la foire de Bâle, découverte en 1981, quand elle était encore très provinciale. Nous l’avons vue monter en puissance, et c’est toujours pour nous un rendez-vous important, même si le marché a hélas rendu inaccessibles nombre des artistes qui nous sont cher·e·s. Mais sa fébrilité a un intérêt : nous pousser vers des découvertes, encore et toujours ». Parmi les plus récentes, il·elle·s sont fier·e·s d’avoir repéré Oriol Vilanova avant qu’il ne soit choisi pour représenter l’Espagne à la prochaine biennale de Venise. « Il nous a notamment demandé d’écrire une lettre d’amour à notre collection. Nous avons aussi de lui une boîte à lettres fermée, qui contient 243 cartes postales envoyées depuis New York, chinées çà et là. On s’est engagé·e·s à ne jamais en violer le secret. Plus ça va, plus les artistes sont sadiques avec nous », se réjouit Marc.

Comme les lois du marché, les modes les indiffèrent. « Nous cherchons essentiellement des choses universelles. On Kawara, qui nous ramène au minuscule de notre existence ; Roman Opałka et son rapport au temps ; ou Gabriel Orozco et sa Piedra que cede [1992], qui, en roulant, imprime sur son corps la mémoire de son parcours. » Jamais il·elle·s n’ont renoncé à leur parti-pris : « Rechercher la jouissance intellectuelle, et non rétinienne. » Josée et Marc la trouvent chez Christian Boltanski, dont il·elle·s possèdent le premier Monument ; dans les éclipses de Gianni Motti ; dans L’esclave de Saâdane Afif (2005), ce yucca qui persiste à croître malgré les chaînes qui l’enserrent. Le Title Working de Mario García Torres, œuvre qui n’existe qu’à travers son évocation, les enchante. Comme cette installation vidéo de Dan Graham, muséale et duale, « qui consiste à être vu·e, se voir, se voir en train d’être vu·e ». Il·elle·s viennent de l’installer chez lui·elle pour la première fois, après l’avoir beaucoup prêtée. « Avec Bruce Nauman, Dan Graham nous a permis de réintroduire la question du corps dans une collection qui manquait de chair », reconnaît Josée Gensollen. Il·elle·s sont ravi·e·s de pouvoir faire enfin vivre à leurs visiteur·euse·s cette troublante expérience de voyeurisme. « Rien ne nous fait plus plaisir que de transmettre l’information sur un art que beaucoup considèrent impénétrable, de faire vivre les œuvres. » En les faisant voyager aussi, bien sûr : 140 musées ont bénéficié de leurs prêts. Et surtout en les partageant avec artistes, collectionneur·euse·s, conservateur·rice·s et curateur·rice·s dans cette « “maison de rendez-vous” qui est un peu plus qu’un lieu de plaisir ».

Avec les lycéen·ne·s qu’il·elle·s reçoivent, il·elle·s remontent les généalogies de l’art conceptuel, « évoquant Marcel Duchamp, Kazimir Malevitch, les codes de la Renaissance italienne ». L’un·e comme l’autre raffole tout autant des débats de haute volée avec les amateur·rice·s féru·e·s d’art. L’une des œuvres qu’il·elle·s vénèrent, c’est ce simple cercle dessiné à la craie par Ian Wilson, qui a fait de la communication orale son objet. « Cette pièce existe dans l’épaisseur du trait, mais surtout à travers les débats qu’elle suscite. » Il·elle·s sont également intarissables sur l’un·e de ses héritier·ère·s, Tino Sehgal, « dont l’œuvre se transmet elle aussi oralement et se soustrait à toute trace ». Récemment, l’artiste est venu à Marseille leur enseigner le pas de danse d’une performance dont le couple a acquis le protocole, et qu’il lui arrive d’activer « si l’auditoire est à même de l’apprécier ». Comme il·elle·s ont sollicité, avec chacun de leurs petits-enfants, l’œuvre de Roman Ondak qui consiste à apprendre à marcher à un nourrisson dans un lieu d’art, « performance chargée de promesses, qui interroge le présent et ouvre des perspectives sur le futur ». Tapissant l’un des murs de La Fabrique, ces quelques mots de Navid Nuur semblent écrits pour les Gensollens : « Vision needs no eyes to see. » (« La vision n’a nul besoin d’yeux pour voir. »).

Emmanuelle Lequeux est une journaliste basée à Paris.

Légende de l’image d’en-tête : Josée et Marc Gensollen, 2025. Photographie de Baptiste de Ville d'Avray pour Art Basel.

Publié le 27 août 2025.