亞美迪歐.莫迪利亞尼(Amedeo Modigliani)

《梳雙髻的少女》(Jeune fille aux macarons,1918)

由佩斯畫廊(Pace Gallery,紐約、柏林、日內瓦、香港、倫敦、洛杉磯、首爾、東京)呈獻

1918年,意大利畫家亞美迪歐.莫迪利亞尼因經濟拮据且飽受肺病困擾,加之早年在巴黎縱酒留下的後遺症,遂移居法國南部,寄望溫和的氣候與海濱的空氣能助他恢復健康。在伴侶及初生女兒的陪伴下,莫迪利亞尼遠離了巴黎紙醉金迷的社交圈,轉而描繪當地的女店員、僕從及孩童,創作了一系列姿態寧靜的肖像畫。這幅難得一見的《梳雙髻的少女》(1918)便充分展現了莫迪利亞尼的標誌性風格:畫中少女擁有修長頸項、一雙杏仁眼,以及一張平和而若有所思的面龐。

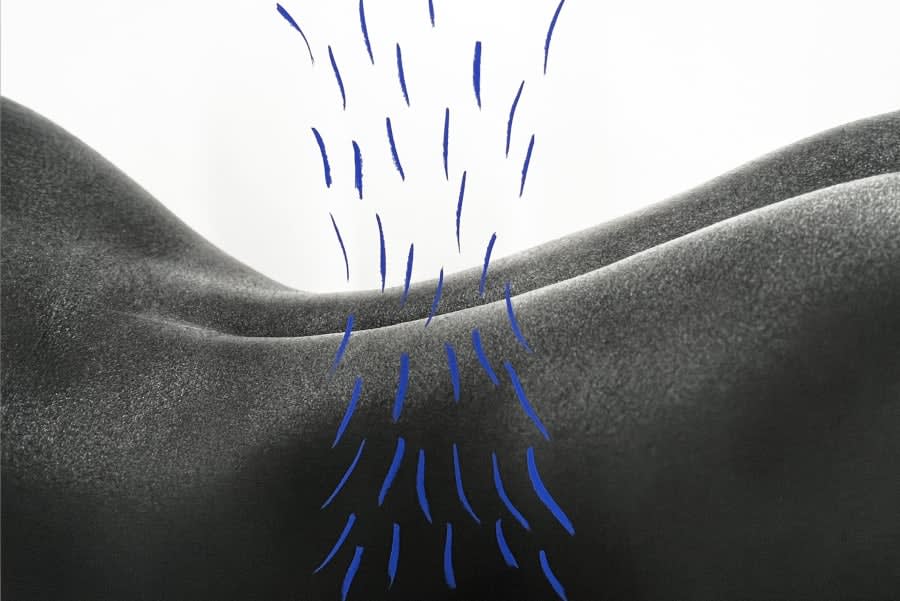

森加.能古迪(Senga Nengudi)

《R.S.V.P. 幻想——僵局》(R.S.V.P. Reverie - Stale Mate,2014)

由施布特-瑪格畫廊(Sprüth Magers,柏林、倫敦、洛杉磯、紐約)呈獻

1970年代末期,美國藝術家森加.能古迪為了回應懷孕所帶來的身體變化,著手創作了一系列全新的雕塑作品。她選擇了襪褲作為理想的創作媒介,因為這種材料兼具柔韌性、彈性,有時又會鬆弛下垂,其質感與人體皮膚頗為相似。這個後來被譽為開創性的系列作品「R.S.V.P.」,通過填充、打結、扭轉襪褲,並在牆壁之間進行繃緊拉伸,生動地展現了身體在張力與恢復過程中的狀態。該系列的標題「R.S.V.P.」是法語「Répondez s'il vous plaît」的縮寫,意為「請回覆」,這巧妙地暗示了舞者與作品之間互動的表演性。在作品《R.S.V.P. 幻想——僵局》(2014)中,一個填充了材料的尼龍骨盆懸掛在牆面上,空蕩的褲腿則垂向地面。

Gino Severini

《Danzatrice》(1915–1916)

由Landau Fine Art(滿地可、琉森)呈獻

1910年,意大利裔畫家Gino Severini在巴黎簽署了兩份未來主義宣言,正式投身於推崇速度、光線與現代機械美學的藝術運動。然而,與熱衷於描繪賽車和工廠場景的同儕不同,Severini更專注於人體,特別是舞動中的人體。在其令人驚歎的作品《Danzatrice》(1915-1916)中,舞者被解構為明亮、閃耀的幾何色塊。這幅充滿動感的畫作創作於一個關鍵時期,當時Severini的藝術風格正開始轉向一種更具結構化、受立體主義影響的探索,他將其稱之為「從混沌走向秩序」的轉變。

費利克斯.岡薩雷斯-托雷斯(Félix González-Torres)

《“Untitled” (March 5th) #1》(1991)

由霍夫肯畫廊(Xavier Hufkens,布魯塞爾)呈獻

兩個燈泡、兩塊看板、兩座同步的時鐘:成對的元素頻繁出現在費利克斯.岡薩雷斯-托雷斯極簡而富有詩意的藝術作品中。這位已故藝術家(1957-1996)的作品常常探討愛與失去的主題,對他而言,成對的元素象徵著平衡與連接,它們相互依存,最終融為一體。在他的作品《“Untitled” (March 5th) #1》中,兩面圓形鏡子並排陳列。儘管岡薩雷斯-托雷斯從未公開解釋他為何在作品標題中使用日期(他更傾向於讓觀者自行解讀其含義),但3月5日是他伴侶羅斯.雷科克(Ross Laycock)的生日,雷科克於作品創作的同年因愛滋病去世。

艾格尼絲.馬丁(Agnes Martin)

《Children Playing》(1999)

由佩斯畫廊(紐約、柏林、日內瓦、香港、倫敦、洛杉磯、首爾、東京)呈獻

1990年代末,年屆耄耋的艾格尼絲.馬丁創作了一系列新作,其早期作品中克制的筆觸逐漸變得柔和。在新墨西哥州的工作室裡,馬丁開始放鬆線條的勾勒,並提亮了色調,轉而探索童年、想像與歡樂等主題。在她名為「Innocent Love」的系列中,每幅畫布都保持著相同的152 x 152厘米的尺寸,以淡雅色調的平行色帶營造出一種寧靜的節奏感,這些色帶仿彿不是在反射光線,而是自身在散發光芒。《Children Playing》便是這一時期的代表作,其柔和的粉黃色線條捕捉到了她晚年歲月的平和心境。

尚.杜布菲(Jean Dubuffet)

《Cité Fantoche》(1963)

由Landau Fine Art(滿地可、琉森)呈獻

那些在打電話時隨手畫下的塗鴉,或許值得我們重新審視一番。尚.杜布菲正是從這樣一幅塗鴉中,汲取靈感,催生出了一套全新的視覺語言。這位法國藝術家被自己心不在焉時隨手勾勒出的線條所蘊含的表現力深深打動,於是放棄了之前厚重、肌理感十足的城市景觀創作,轉而探索一種更為內斂的新風格。杜布菲將這種以蜿蜒的黑線勾勒輪廓、內部填充鮮亮色彩塊為標誌的視覺語言,稱之為「L'Hourloupe」(這是他自造的詞,意在喚起人們對「奇境、怪誕的物體或生物」的聯想)。《Cité Fantoche》(1963)這幅作品充滿了生命力,人物相互交織,堪稱「L'Hourloupe」風格早期最成熟的代表作之一。

曾梵志

《龍抬頭V》(2024)

由豪瑟沃斯畫廊(Hauser & Wirth,蘇黎世、巴塞爾、香港、倫敦、洛杉磯、紐約、巴黎、森麻錫、聖莫里茲)呈獻

曾梵志於上世紀90年代憑藉其早期「面具」(Mask)系列聲名鵲起,該系列描繪的人物身著西裝,卻戴著微笑的面具以掩飾內心的不安。自那時起,他的畫風發生了翻天覆地的變化。進入21世紀,這位武漢出生的藝術家逐漸摘下了畫作中的面具,顯露出其下的真實面貌,不久後更是徹底摒棄了具象描繪。他從中國水墨畫自由揮灑的筆法中汲取靈感,開始創作大尺幅、極具表現力的繪畫作品,其中扭曲的線條、奔放的筆觸和恣意的色彩共同構建出抽象的風景。在其作品《龍抬頭V》(2024)中,富有肌理的顏料堆疊,營造出積雪覆蓋枝椏的景象。作品的標題呼應了慶祝龍「抬頭」的春日節慶,標誌著季節伊始,萬物復甦。

亞歷山大.考爾德(Alexander Calder)

《Caged Stone on Yellow Stalk》(1953)

由格萊斯頓畫廊(Gladstone Gallery,紐約、布魯塞爾、首爾)呈獻

動態雕塑的先驅亞歷山大.考爾德常將他的雕塑動態比作舞蹈。因此,在1930年代中期,當美國芭蕾舞藝術家Ruth Page的丈夫邀請考爾德為她妻子的舞台表演創作一件大型伴舞作品時,這似乎是順理成章的。儘管那次合作最終未能實現,但考爾德後來創作的《Caged Stone on Yellow Stalk》(1953)最終被Page收藏。這件動態雕塑以其彎曲的莖幹和精巧平衡的金屬絲形態,勾勒出頭部和四肢的意象,充分展現了他對各種運動形式的推崇。

Elliat Albrecht是一位常駐加拿大的作家和編輯。 她擁有艾米麗卡爾藝術與設計大學(Emily Carr University of Art + Design)的批判與文化實踐學士學位,以及香港大學的文學與文化研究碩士學位。

巴塞爾藝術展巴黎展會將於2025年10月24至26日在巴黎大皇宮舉行,按此了解更多。

頁頂圖片標題:Gino Severini,《Danseuse》(局部),1915-1916,圖片由Landau Fine Art提供

2025年10月16日發佈。